小論文は自己表現

答えは案外シンプルです。

思っていることを書けばいい。

「思っていること」がないじゃないかって?

そう。だから、すぐには書けません。

「思っていること」を用意していかないと。

ただし、これから新しく作るのではありません。今から作るのは、「付け焼刃」っていいます。それでは使いものになりません。

今まで「思ってもいなかった」ことを「思っていること」に仕上げていくのは、現実的に難しい。だから、なかったものを新たに用意するのではなく、今まであったものを使います。

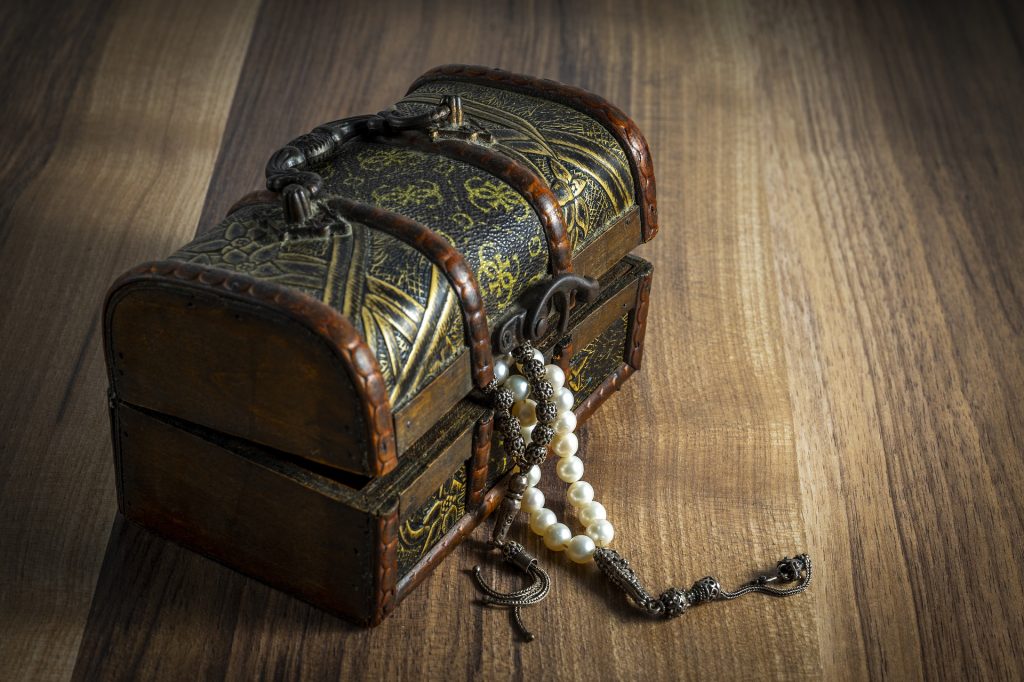

実は、「思っていること」は、ないわけじゃありません。

その子の中にちゃんとあります。すでに。

でも、あちこちに散らばっているので、よくわからなくなっているんです。

だから、「自分の意見」を聞かれてもうまく言えない。

頭の中が整理されていないから。

まず、生徒は自分の頭の中を整理する必要があります。

この18年間、実はいろんなことを思い、様々な考えを育んできました。

でも、それらは無秩序に散らばっていて、どこに何があるのか自分でもよくわかっていない。

それらを発見し、仕分け、分類していく作業をしなければなりません。

誰にだって、譲れない考えや、大切な思いはあるはずです。

18年も生きてきたんですから。

それを整理して意識化する。

そうすると、それを言葉にできるようになっていきます。

もちろん、たくさんある社会問題のそれぞれについて「思っていること」を用意することはできません。それは無理な話です。

でも、自分の中にある思いを意識化することができれば、そこを自分の中心点にすることが可能になります。中心ができれば、そこを起点にして問題にアプローチすることができるようになるでしょう。テーマが変わるごとにいろんな自分に変身するのではなく、どんなテーマがきてもその中心点の枠組みの中で考え、そこから発信する。そういうことが徐々にできるようになる。

だから、自分の中を整理して、自分の思いを言葉にすることが大事です。

で、これは生徒一人の力では無理なことが多いので、先生が手伝ってあげることになります。

それが先生の仕事。

初級編②へ

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 小論文の参考書については以前の記事で取り上げました。(以前の記事はこちら)内容を要約すると次のような感じです。1 小論文の参考書はとても有用だ。2 でも、上手に使いこなせる生徒はあまりいない。特に、「普通の高校生」にとっては難しすぎるかもしれません。本に書いてあることの意味自体は分からなくはないんですけどね。その通りにやってみようと思ってもうまくいかない。力量不足なんです。ほとんどの高校生は。ある程度の基礎力が備わってる生徒じゃないと参考書を使っての自学自習は難しいんんですよね。そういう意味では、受験参考書は使用者を限定していると言えます。だから「普通の高校生」は先生と一緒に考えていくのがいちばんいいと思う。そうなると、指導する先生の方に指導方針というか指導計画というか指導イメージというか、そんな感じのものが必要になってきますね。これについては実践編で紹介していますのでよかったらご一読ください。(実践編①はこちら)で、今回は先生に読んでもらいたい小論文の参考書を紹介します。が、今回紹介する本は、厳密には小論文の参考書というカテゴリーには入らないかもしれませんね。少なくとも、著者は受験参考書というつもりでは書いてないと思います。ここに書かれているのは、「小論文を書くとはどういうことなのか」ということです。どうすれば自分の意見というものを構築できるのか、どうすればそれを上手に文章化することができるのかということについて書かれています。ですから、これは大学受験という枠組みにはとどまりません。大学で学問をする際に必須のスキルになりますし、その先の人生のさまざまな局面においても役に立つ武器になり得るものです。高校生がその先の長い人生を生き抜いていくうえで必要とされるスキルですね。これをしっかりと自分のものにできるようにという思いを込めて書かれた書物です。ただし、「普通の高校生」が自力でこの内容を理解するのはちょっと難しいかな。だから、まず先生が読んでください。そして、小論文指導をする際の根っこのところにこの考え方を置いておくのがいいと思います。もちろん、現実的には目の前の大学入試がありますから、これにパスできるかどうかが最重要項目だとは思います。だから「その先の人生」みたいなことは理想論に聞こえちゃうかもしれません。でも、入試小論文というハードルを越えるという経験をすることが「その先の人生」に生きてくるのは事実ですし、大学側もそうしたことを期待して小論文入試を実施しているわけですからね。その辺の構図は、生徒には理解しがたいことだとしても、先生はわかってなきゃいけない。それをわかっいて指導するのと、そうじゃないのとでは大違いですからね。 […]

[…] 「わくわく」というのは文字通りわくわくしながら取り組んでほしいという意味です。生徒も先生も。実際面白いですよ。生徒の考えをいっしょに掘り下げていくと、その子の考えていることはもちろんのこと、家族や友人や趣味や過去の出来事や将来の夢など、いろんなことが見えてきます。この子はこんなこと考えてきたんだなと思って楽しくなります。生徒も自分のことを話しながら何か楽しそうです。あんなこともあった、こんなこともあったっていう感じでね。気持ちが乗ってくるとどんどん出てきます。若い人の語る「夢」みたいなものを聞いていると楽しくなりますよね。それが非現実的なものであったとしても、なんかキラキラ目を輝かせながら語ったりしますもんね。生徒以上にこっちが「わくわく」してきたりします。若いっていいなー基本的には生徒の考えを肯定的にとらえましょうね。これは結構重要なコツです。現実の厳しさを教えたり、路線の変更を提案したりするのはいつでもできます。そういうのは生徒との信頼関係ができてからじゃないとね。そのタイミングを誤ると、失敗します。最初は信頼関係づくりが大切だと思います。生徒のこれまでの歩みや今後のビジョンを肯定的にとらえながら、たのしく作戦会議をしていきましょう。関連記事→ 初級編①・つぶやき編①・つぶやき編② […]